Conferenza tenuta presso la sede dell?istituto freudiano a MIlano il 6 maggio 2024 in occasione dei Venerdì milanesi di psicoanalisi e politica. Bogdan Wolf Dopo aver scelto il tema di oggi, mi sono reso conto che è stato il tema a scegliere me, in qualche modo. La mia analisi è iniziata dalla rottura di una relazione, che ho percepito come la fine del mondo. Mi ci sono voluti alcuni anni per capire quale fosse stato il mio contributo a questa rottura. La bacchetta sceglie il mago, come ci racconta la storia di Harry Potter, il che rende il mago non meno incline a essere ingannato da qualsiasi altro essere parlante. Quindi, posso dire che il significante, l'amore, ha scelto il soggetto. Da questo punto di vista una scelta equivale a un'eresia nella misura in cui il soggetto viene ingannato, il che apre la strada alla singolarità.

0 Comments

Conferenza di: Marco Focchi. Coordinatore: Santiago Castellanos 31 maggio 2024. Convegno del ciclo "Appuntamento con la pratica psicoanalitica oggi", organizzato dal Seminario di Campo Freudiano della Sezione Clinica di Madrid (Nucep). Verranno esplorate le variazioni che la pratica clinica ha subito dai tempi di Freud fino al modo in cui pratichiamo oggi in campo freudiano. Un modo per misurare questa distanza è la differenza tra definire il sintomo come una metafora di cui si elimina il significato, e il sintomo come un evento nel corpo. Questo ci porterà attraverso diverse questioni, considerando il significato dell'intimità, del visibile e dell'invisibile, delle fratture nella continuità della vita e delle complessità dell'origine.  Seminario tenuto il 13 maggio 2024 presso la sede milanese dell'Istituto freudiano Cinzia Crosali Da molto tempo mi interesso alla depressione, la mia pratica clinica mi ci ha condotto e questo interesse si è sviluppato su due versanti: il primo è quello del malessere del soggetto, nella sua manifestazione singolare, quella della sofferenza particolare, presa caso per caso; il secondo è quello della depressione in quanto malessere sociale, in quanto effetto endemico della nostra epoca, iscritto nel discorso, vale a dire nel legame sociale, secondo la formalizzazione che Lacan fa del discorso. La parola “depressione” è talmente utilizzata nel discorso comune che ha perso consistenza, è diventata una parola valigia, un contenitore, nel quale le espressioni come malessere esistenziale, tristezza, disperazione, melanconia, blues, sono mescolate nel disordine più totale.  Foto di Sandra Fiorda Foto di Sandra Fiorda Circa un anno fa, nel luglio 2023, di fronte al ministro Pichetto Fratin, una ragazza siciliana, con visibili segni di turbamento, ha espresso la sua preoccupazione per il proprio futuro, dato che la sua terra – diceva – sta bruciando, e definendo “ecoansia” la sua particolare forma di apprensione. Il termine è entrato nel lessico psicologico qualche anno fa per definire lo smarrimento e il profondo senso di insicurezza generato dal progressivo degrado ambientale. Il termine è anche stato accolto nel lessico dell’American Psychological Association, e subito sono state validate le scale per misurare il fenomeno e sono stati scritti libri per illustrare i sintomi che l’accompagnano, sintomi evidentemente non diversi da qualsiasi forma di ansia o di apprensione, cioè espressioni di emotività che sarebbe difficile definire sintomi al di fuori dell’esplosione classificatoria del DSM.

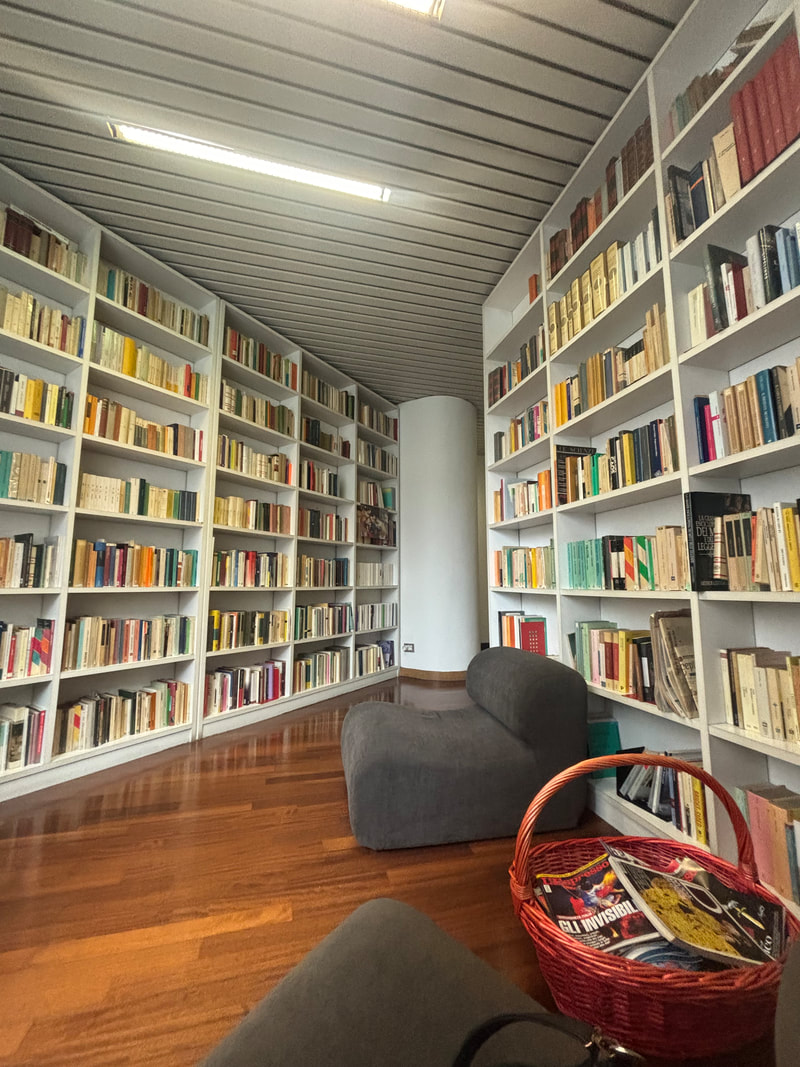

Riflessioni a partire dalla serie TV Baby reindeer Marco Focchi Nell’uso che ne facciamo oggi, glamour è una parola decisamente laica. Indica il particolare stile, o fascino, che una persona emana e che la distingue da tutti gli altri. Glamour è tuttavia un’antica parola scozzese appartenente al lessico della magia. Indicava un’incantesimo attraverso il quale una persona riesce ad apparire più bella, più alta, più forte. Luoghi, dimore, persone, grazie alla potenza dell’incantesimo, potevano presentarsi nella versione magnifica, splendida, di se stessi. È un fenomeno che conosciamo nella psicoanalisi, anche se non nella sua forma magica. Freud per descrivere l’innamoramento parlava di un meccanismo di sopravvalutazione che fa apparire nell’altro doti abitualmente invisibili, che solo l’innamorato riesce a scorgere. L’amore imprigiona in un incantesimo segreto, e lo vediamo in alcuni degli esempi più alti della letteratura. Per esempio, ne La certosa di Parma, Fabrizio del Dongo attraversa la vita in una fuga vertiginosa di battaglie e di incontri con donne che mai riescono a fermarlo accanto a sé. Solo quando viene imprigionato nella Torre Farnese, insieme alla meraviglioso spettacolo della Alpi fino al Monviso che può ammirare da lì, scorge, in una stanza, la bellissima Clelia Conti, che accende in lui, questa volta, un amore vero. Solo quando è incarcerato Fabrizio può amare, non è più in fuga.  Disegno di Marina Salomone Disegno di Marina Salomone La pratica psicoanalitica con i bambini. Intervento di Jacques-Alain Miller a Mosca il 4 ottobre 2013 nell’ambito del Quarto Atelier Lacan in Russia, sul tema: “Il bambino e i suoi sintomi. Pratiche orientate dalla psicoanalisi”. Miller introduce alcune presentazioni di casi ponendo due questioni cruciali: qual è la posta in gioco del caso clinico? Che cos’è un bambino? Il titolo è redazionale Jacques-Alain Miller Dieci colleghi presenteranno un caso clinico tratto dalla loro pratica. Teniamo conto che la loro pratica è orientata alla psicoanalisi, e questa pratica si esercita con i bambini. 1. La posta in gioco del caso clinico, dalla contingenza alla necessità. Che cosa vuol dire una pratica orientata alla psicoanalisi? Vuol dire che il trattamento di cui parliamo non è una psicoanalisi, ma che il terapeuta è in rapporto con la psicoanalisi. I dieci autori sono in analisi o sono analisti. In questi casi il trattamento non è una psicoanalisi, ma il terapeuta che conduce il trattamento vede la situazione a partire dalla psicoanalisi, racconta il caso tenendo conto del sapere analitico.  Corso tenuto il 20 gennaio 2024 presso l'Istituto freudiano - sede di Milano René Raggenbass Vorrei innanzitutto ringraziare l'Istituto freudiano di Milano, e in particolare Marco Focchi, per avermi invitato a questo seminario. Sono lieto di essere qui con voi oggi, ed è un piacere ancora maggiore perché ero già stato invitato l'anno scorso, ma per motivi di salute non avevo potuto partecipare. Già due volte a Torino ho avuto modo di lavorare con colleghi italiani, e ho apprezzato molto la vivacità e l'intelligenza nel lavoro, cioè nell’interazione con tutti loro. Sono uno psichiatra membro dell'ASREEP-NLS e dell'AMP e lavoro in un gruppo di circa dieci clinici ad Aigle, in Svizzera. Non è molto lontano da Milano, infatti ci vogliono solo due ore e mezza per raggiungervi. Quando ho capito che avreste lavorato sulla questione della relazione oggettuale, ho provato subito un forte interesse, ma anche timore. La citazione di Lacan che ho scelto illustra la complessità dell'argomento.  Foto di Liliana Ciotto Foto di Liliana Ciotto Marco Focchi La mia biblioteca, come ogni biblioteca, accoglie libri, e i libri sono cose, semplici oggetti disponibili. Sono però oggetti molto particolari, perché contengono pensieri, e questi non sono immediatamente fruibili. Occorre entrarci, frequentarli esplorarli, interrogarli, starci insieme per un po', e solo allora aprono spazi al di là del loro supporto fisico. Questi spazi bisogna saperli immaginare, e prima di tutto vedere. La mia amica Liliana, pittrice e scenografa, ha scorto, e fissato nella foto, un angolo della stanza dove lo spazio sembra inabissarsi, aprire uno scorcio verso l’infinito. È un effetto ottico, ma è un modo, mi pare, di vedere al di là del visibile, di vedere quel che gli oggetti non mostrano, di sbirciare il pensabile, o l'impensabile, potremmo dire. È il colpo d’occhio che solo l’artista può dare, quel che ci fa dire che l'arte è una forma di pensiero.  La zona d'interesse, di Jonathan Glazer - 2023 La zona d'interesse, di Jonathan Glazer - 2023 Marco Focchi Tutti abbiamo una nostra comfort zone, dove i disagi sono minimizzati, dove ci si sente in uno stato di benessere, dove è assente il senso di rischio. Il conio dell’espressione è dovuto al teorico del management Alasdair White, che l’ha definita come una condizione ansiosa neutra, nella quale il livello di prestazione può realizzarsi senza che il soggetto di senta messo a repentaglio, perché tutto è sotto controllo. Ma esiste una condizione in cui tutto è sotto controllo?  Foto di Lorenzo Girodo Foto di Lorenzo Girodo Alessandra Milesi La dafne odorosa che vedete nella foto ha attirato un insetto, che succhia avidamente il suo nettare. Il nome della pianta viene attribuito a un botanico vissuto nella Roma imperiale all’epoca di Nerone. Sembra che vedendo la pianta, le cui foglie sono simili all’alloro, gli sia venuto in mente il mito di Dafne e Apollo. Sapete la storia no? Cupido, infastidito dalla vanterie di Apollo, che con le sue frecce aveva ucciso il serpente Pitone, si vendica scagliando ad Apollo la freccia d’oro, che fa innamorare, e a Dafne quella di piombo, che sollecita invece la repulsione. Apollo così, innamorato, insegue Dafne che lo respinge con tutte le sue forze, e che pur di non cadere nelle mani del dio chiede alla madre Gea di essere trasformata in alloro. D’Annunzio rievoca questo mito ne La pioggia nel pineto, raccontando “la favola bella che ieri ti illuse, che oggi mi illude.” Questa favola è quella eterna del desiderio che, appena serra la sua presa sull’oggetto inseguito, questo si trasforma, o si spoglia di attrattiva, e lascia languire eternamente nell’insoddisfazione. Ma solo noi umani, condannati, in quanto parlanti, secondo Lacan, all’assenza di rapporto sessuale. L’insetto della foto sembra invece pienamente appagato: la dafne che lui cercava era proprio quella che ha trovato, cosa che a noi, esseri parlanti, non capita mai! |

Marco Focchi riceve in

viale Gran Sasso 28, 20131 Milano tel. 022665651. Possibilità di colloqui in inglese, francese, spagnolo. Archivi

Giugno 2024

Categorie

|

Feed RSS

Feed RSS