La papessa Giovanna La papessa Giovanna Conferenza tenuta a Tel Aviv l'11 gennaio 2014 presso la New Lacanian School di Marco Focchi L’autorità femminile non è un argomento che inizialmente avessi scelto di trattare. Mi era stato chiesto di parlarne a una tavola rotonda del Congresso di Buenos Aires nel 2012. Avevo risposto agli organizzatori che forse, per un tema così, sarebbe stato meglio chiedere a una collega donna, ma mi hanno replicato che già tutti gli altri partecipanti alla tavola rotonda erano donne, e che volevano almeno una rappresentanza maschile. È un tema per il quale evidentemente è necessario tenere conto di una certa proporzione di “quote azzurre”, per così dire. Ho allora accettato, ma mi è da subito sembrato un argomento difficile. Il potere femminile è infatti qualcosa che siamo ormai abituati a trattare, ma se facciamo la differenza tra l’autorità e il potere, entriamo in un terreno molto meno battuto. Le donne e il potere

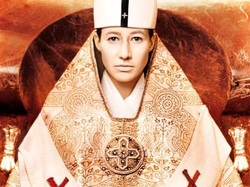

La rivista Forbes, per esempio, pubblica annualmente l’elenco di quelli che sono considerati i personaggi più potenti nel mondo. Tra i nomi meglio piazzati ci sono un buon numero di donne, da Angela Merkel a Christine Lagarde, a Dilma Rousseff, a Sonia Ghandi. Sono tutte capi di stato o leader economico-finanziarie. Le donne sono presenti poi nel potere mediatico come Oprah Winfrey, Arianna Huffington, Jen Dulski. Certamente oggi c’è per le donne una maggiore possibilità di accesso al potere politico o mediatico, ma il potere femminile non è una novità della nostra epoca, e la storia ha sempre conosciuto donne che hanno svettato in posizioni di potere, sovrane potenti come Elisabetta d’Inghilterra, Caterina la Grande, o Caterina di Medici. Non è il potere femminile a disegnare una figura nuova di sovranità. L’esercizio del potere, in un certo senso, non ha preclusioni di genere. Abbiamo imperatori e anche imperatrici, come Maria Teresa d’Austria, che salì al trono grazie alla prammatica sanzione. È significativo però il fatto che non abbiamo papesse, se non una, che è più leggenda che storia, e che acquisì la propria posizione in modo abusivo. Si tratta della papessa Giovanna, che poté accedere al soglio di Pietro solo travestendosi in abiti maschili. Si racconta che Giovanna, malgrado la posizione occupata, non fosse tanto casta. Un giorno, mentre avanzava a cavallo, la folla si accalcò intorno a lei per salutarla innervosendo il cavallo che s’impennò e la fece cadere. Nel prestarle soccorso ci si rese conto non solo che era una donna, ma che era una donna incinta. Tale fu lo sgomento che da quel momento in poi, nella cerimonia d’investitura papale fu inclusa – almeno così narra la leggenda diffusa nel Cinquecento dagli autori protestanti – la verifica degli attributi virili con una palpazione sotto la veste. Perché possiamo avere imperatrici e non papesse? Perché alle imperatrici spetta l’esercizio del potere, che è terreno, mentre il papa rappresenta un’autorità, che si suppone discenda da un’investitura divina. Non c’è niente di nuovo dunque a parlare di potere femminile, giacché ne conosciamo da sempre le forme, e giacché queste non implicano una particolare specificazione dovuta al sesso, mentre è assolutamente nuovo un discorso che riguarda l’autorità femminile, che implica una ricostruzione, se non propriamente una decostruzione del concetto di autorità. Perché possiamo dire che non c’è niente di nuovo a parlare di potere femminile? Non solo per le figure storiche ricordate, le donne di potere nelle diverse epoche, ma anche perché a livello molecolare il potere ha sempre riguardato le donne e la relazione tra uomini e donne. Se nelle famiglie tradizionali l’autorità appartiene istituzionalmente al capofamiglia, cosa che risale alla figura giuridica di diritto romano del pater familias, il potere effettivo è sempre stato oggetto di negoziazione, risultato di processi, determinato dalle capacità e dalle caratteristiche dei singoli coniugi. Il potere è di chi prende le decisioni, e su questo non c’è nulla di socialmente pregiudicato. Da sempre ci sono donne di forte temperamento e uomini di carattere debole che costituiscono famiglie dove il potere è completamente sbilanciato dal lato femminile. Il potere femminile è sempre esistito, di fatto se non di diritto, ed è relativo ai rapporti di forza che si stabiliscono tra i coniugi, alle loro capacità, alle loro peculiarità. Il potere e la coppia Alcuni psicologi dell’Università di Aukland, in Nuova Zelanda, recentemente hanno fatto un’esperimento: in una giovane coppia hanno dato istruzioni al marito di acconsentire sempre alle richieste della moglie, dandole ragione anche qualora avesse torto, mentre la moglie non era informata di questo, e riteneva che gli psicologi semplicemente registrassero il comportamento della coppia. La scommessa degli psicologi era che evitare i conflitti avrebbe accresciuto la felicità d’insieme della coppia. Nel giro di dodici giorni l’esperimento ha dovuto essere interrotto, perché la situazione era diventata insostenibile: man mano che il marito cedeva terreno la moglie ne prendeva possesso, con atteggiamenti sempre più prevaricatori, costringendolo alla fine in una situazione insopportabile, che stava andando completamente fuori controllo. La violenza sulle donne Può essere interessante a questo proposito fare un’osservazione. In Italia in questo momento – e un po’ in tutto il mondo occidentale – si parla molto della violenza sulle donne. Se ne parla per dire – ovviamente – che è deplorevole. È una campagna di civiltà, perché per quanto la violenza non sia di per sé né maschile né femminile, nelle famiglie si è storicamente esercitata sulle donne. In Italia si è introdotto anche un neologismo, la parola “femminicidio”, che indica un omicidio motivato dal solo fatto che la vittima è di sesso femminile, un omicidio dove si uccide una persona per la sola ragione che è donna. Non so se questo contribuirà a far chiarezza nel dibattito, né se il termine rispecchi davvero una realtà, o se dietro la violenza sulle donne non ci sia piuttosto l’indice di una debolezza della posizione maschile, in un momento in cui i codici di relazione tra i sessi sono cambiati in un modo che può lasciare molti uomini completamente disorientati. È importante tuttavia non confondere i due piani della violenza da un lato, e dei rapporti di forza dall’altro, giacché sono questi ultimi che determinano le relazioni di potere. La violenza infatti si esercita su un corpo, ed è una forza che si esercita distruttivamente. Nella distribuzione del potere abbiamo invece una forza che si esercita su una forza, una forza maschile che si esercita su una forza femminile, o viceversa. Non c’è però distruzione: ci può essere tensione, composizione, opposizione, mai annientamento. La violenza sulle donne è dunque una manifestazione che esce dal gioco del potere, che lo spezza, che è indice piuttosto di una debolezza, come quando si da uno schiaffo a un bambino, e non c’è segno di debolezza maggiore da parte di un genitore che quando si sente costretto di picchiare un bambino. Da questo punto di vista dunque la violenza è il contrario della forza, e non entra nella composizione molecolare del potere. Nell’elenco dei personaggi di potere delle rivista Forbes c’è una donna di potere la cui descrizione merita attenzione. È Margaret Chan, direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. È descritta come la persona più potente per quanto riguarda la salute pubblica globale, è la sola persona che ha l’autorità di dichiarare una pandemia di livello mondiale, come è stato il caso all’epoca dell’influenza aviaria nel 1997 o della SARS nel 2002. Questo esempio rende più chiara la differenza tra potere e autorità. In caso di pandemia sono gli organismi sanitari locali che hanno tutti i poteri di intervento sui territori di loro competenza. Perché questi poteri siano attivati occorre però che chi ne ha l’autorità dichiari lo stato di pandemia. Il concetto di autorità nel mondo romano L’autorità è ciò che fonda e legittima l’esercizio di un potere. L’autorità è un concetto che prende corpo nel mondo romano, dove riguarda tanto la vita privata quanto quella pubblica, e consiste nell’idea che ogni decisione, cioè ogni atto di un potere, sia sottoposto e sostenuto da una auctoritas, vale a dire una persona di cui è pubblicamente riconosciuta la dignitas. In tal modo la libertas non risulta tanto dal diritto di agire nella vita pubblica di propria iniziativa, ma dal fatto di riferirsi a una figura depositaria di una auctoritas che è liberamente accettata. In questo senso la nozione di autorità non avrebbe mai potuto apparire nel mondo greco: il suo conio è prettamente romano. L’auctoritas incarna l’originario sentimento della comunità, e in essa si esprime il pubblico riconoscimento del significato della comunità. Nella vita pubblica per esempio, il Senato è depositario dell’auctoritas, mentre potestas e imperium appartengono all’ufficio dei magistrati. Nella vita privata, nella famiglia, l’autorità è indiscutibilmente del padre, il pater familias. Il concetto di autorità si forgia quindi all’origine come prettamente maschile, con una connotazione fallica che ritroviamo nella psicoanalisi a proposito della funzione paterna. La ritroviamo in Freud nella figura del padre morto, la ritroviamo nella prima fase dell’insegnamento di Lacan quando formalizzando l’Edipo freudiano in quel che chiama metafora paterna, attribuisce al Nome del Padre la funzione di stabilire il significato fallico, e di dare un ordine al capriccio del desiderio materno. Quando il pensiero cristiano riprende concetti forgiati della tradizione romana, separa la dimensione trascendente della sfera divina, legata alla Rivelazione, della sfera mondana della vita politica. C’è il regno di Dio, e c’è il regno dell’uomo, e l’autorità è riservata in ultima istanza alla dimensione del sacro, a Dio padre. Chi regna in terra può farlo perché investito e sostenuto da un’autorità la cui fonte ultima è divina. Dio è Dio padre, ed è una figura del divieto, la cui prima legge è la proibizione del frutto del paradiso. La legge che emana dall’autorità maschile, e che s’impernia sul significato fallico, è una legge che afferma la propria autorità a partire dalla proibizione. C’è stato un papa in realtà che ha asserito che Dio pur essendo padre, fosse ancora più madre, affermando un principio femminile di Dio, e quindi facendo pensare a una possibile declinazione dell’autorità al femminile. Si tratta però di un papa, papa Luciani, che è rimasto sul soglio di Pietro solo per un mese, dall’agosto al settembre del 1978, e l’idea non ha avuto seguito, tanto che un suo successore, papa Ratzinger, si è sentito in dovere di precisare nel suo libro su Gesù che “Madre non è un titolo di dio, non è un appellativo con cui rivolgersi a Dio. Madre, nella Bibbia, è un’immagine, ma non è un titolo di Dio. L’immagine del padre era ed è adatta a esprimere l’alterità tra Creatore e creatura, la sovranità del suo atto creativo”. La crisi dell’autorità trascendente Sappiamo che la modernità mette in crisi il principio d’autorità trascendente, attinge dal basso le proprie fonti di legittimazione, come mostrano le teorie contrattualiste. Ma è soprattutto il discorso scientifico a mettere in crisi il principio di autorità, a eroderlo attraverso un modo di trattamento del reale che passa attraverso il calcolo e che si impone attraverso l’efficacia della tecnica. L’autorità si svuota: non si crede più alla parola di qualcuno di cui si riconosce la dignitas, si cerca la certezza dimostrativa, la prova d’evidenza, tutto passa per procedure che devono essere evidence based. La scienza diventa la sola istituzione credibile nel momento in cui perdono credibilità le fonti tradizionali di autorità. Se tuttavia, in un primo momento la scienza è un’antagonista del potere politico che si fonda sull’autorità, oggi, dipendente come è tra l’altro da fonti di finanziamento per sostenere una ricerca sempre più costosa, la scienza è l’alleata preziosa e il sostegno di un potere politico sempre più burocratizzato, e la certificazione scientifica prende il posto di quella che una volta era la credibilità dell’autorità. La grande scossa che la scienza ha dato alla forma di autorità tradizionale fa parte del patrimonio della modernità, ed è un punto di non ritorno. Bisogna però considerare che l’autorità non è semplicemente una sovrastruttura sociale che può essere accantonata, e le professioni che Freud ha definito come impossibili sono tali proprio perché non esercitano la propria azione attraverso una tecnica o un calcolo, ma attraverso una credibilità che passa per la funzione dell’autorità. Le professioni impossibili, come è noto, sono insegnare, governare, psicoanalizzare. Quali sono per esempio i caratteri che nell’arte di governare si riferiscono all’autorità tradizionale? Per un verso il riferimento a una verità rivelata. Un’autorità che si fonda sulla verità è necessariamente di origine divina e proviene da una rivelazione. E questo è sempre stata la fonte tradizionale di legittimazione del potere. Oggi, nel momento in cui questa fonte è prosciugata, vediamo la crisi in cui versa la politica nel mondo occidentale. È interessante a questo proposito vedere per esempio che il dogma dell’infallibilità del papa è piuttosto recente. È stato proclamato infatti nel Concilio Vaticano I, nel luglio 1870, da Pio IX, un mese prima che la Chiesa perdesse il potere temporale. Questo dogma fu tra l’altro il fondamento per la scomunica di Vittorio Emanuele II. Anche le più profonde questioni teologiche hanno sempre qualche ricaduta mondana Se il fondamento sulla verità è un primo carattere dell’autorità tradizionale maschile, il secondo è la rappresentazione. Questo vale nel senso dell’esibizione delle insegne falliche, ma anche nel senso di un principio di sostituzione. Si tratta infatti per un verso di rappresentare in terra l’autorità che discende dall’alto, per investitura, oppure di rappresentare l’autorità che viene dal basso, dal popolo, per elezione. Un terzo principio che sta alla base della forma tradizionale, cioè maschile, dell’autorità, è quello del controllo. Nelle società della sovranità si trattava del controllo del territorio, nelle società disciplinari si trattava del controllo dei corpi, nelle società contemporanee, il controllo è diventato generalizzato, con la diffusione ubiqua di telecamere nei luoghi pubblici, con la pratica generalizzata delle intercettazioni telefoniche, con una diffusione martellante, attraverso i media, di parole d’ordine che impongono il credibile. La logica maschile dell’autorità fondata sul controllo si esercita attraverso la funzione del limite, proibendo e consentendo, dove il consenso però si esercita sempre sullo sfondo del divieto. Dovremmo ora interrogarci se ci sia un modello alternativo possibile rispetto all’autorità tradizionale maschile, il che vuol dire un modello alternativo alternativo rispetto a una funzione d’autorità che si esercita attraverso l’imposizione di una verità velata dagli arcana imperî, attraverso la rappresentazione, attraverso il controllo e la restrizione. Rappresentazione/parvenza L’esperienza della psicoanalisi può darci in questo senso delle coordinate. Tutta l’autorità della psicoanalisi deriva dalla posizione che all’analista viene attribuita nella traslazione. Nella visione classica, freudiana, questa posizione deriva da una sostituzione e quindi ancora da una logica rappresentativa. L’analista è investito dai sentimenti e dalle prerogative che spettavano a una figura fondamentale nell’infanzia del paziente. Può trattarsi di una figura paterna o materna, non fa differenza, in quanto è comunque una figura che proviene dalla struttura edipica e, finché il riferimento rimane edipico, la fonte d’autorità è paterna, giacché è il padre che interviene per regolare il capriccio del desiderio materno e per inscrivere la castrazione nell’Altro. L’operazione della figure di autorità resta comunque fallica, e consiste nel proibire, nel limitare. Con Lacan la prospettiva cambia. Lacan non considera la traslazione semplicemente come una ripetizione, e non considera la ripetizione semplicemente come un ritorno delle figure del passato. La ripetizione è la ripresa di una perdita, è il ritorno sulla differenza segnata dalla perdita, è un modo di tenere presente la perdita. La posizione della psicoanalisi nella traslazione non deriva dunque dal fatto di porsi nella posizione di una figura edipica del passato, dal fatto di rappresentare una figura del passato, ma dal fatto di porsi nel luogo dell’oggetto perduto, nel presente costante della perdita, ed è quel che Lacan definisce, per lo psicoanalista, essere in posizione di parvenza. A differenza delle figura d’autorità tradizionali che fondano la propria posizione nella funzione della rappresentazione, la psicoanalisi fonda la propria posizione sulla funzione di parvenza che, diversamente dalla rappresentazione, non è inscritta in una logica sostitutiva, ed è la ragione per cui diciamo che l’amore di traslazione non si distingue in nulla dall’amore naturale. La prospettiva classica della psicoanalisi, quella incentrata sull’Edipo e sulle figura paterna, ha al proprio centro l’idea della legge. La legge mette ordine attraverso il divieto e il cardine di tutto è il divieto dell’incesto. Nella prospettiva di Lacan invece, o almeno in quella del suo ultimo insegnamento, le questioni non sono più incentrate sulla legge, tant’è vero che Lacan sostiene che il reale sia senza legge. Il reale è senza legge o tuttavia non è il caos, ci sono delle regolarità. La ripetizione ritrova non le stesse figure, o la stessa posizione in cui mettere figure sostitutive, ma elementi differenziali. Lacan definisce la pulsione come una deriva, ma potremmo dire anche come la derivata, cioè un tragitto di variazioni e di differenze. La struttura soggettiva non è caotica, è organizzata, ma non è messa in ordine da un padre ordinatore in base a una legge che vieta. È organizzata in base a una configurazione locale, una configurazione topologica dove, se ci sono dei punti dove non è possibile il passaggio, o al contrario, dei punti privilegiati, non è per volontà di un padre legislatore, ma per via di barriere, per via di impossibilità locali dovute alla conformazione del luogo. La funzione dell’autorità non deriva più allora dalla prerogativa territoriale di circoscrivere, delimitare, appropriarsi, perché segue piuttosto il percorso erratico del desiderio. Non deriva più dalla necessità di governare i corpi attraverso misure di restrizione o attraverso l’igienismo o tramite la medicalizzazione, perché punta piuttosto a liberare le possibilità del corpo. Governare le cose o assecondare l’evento L’autorità non è più qualcosa che si riconduce al fondamento di una verità del passato che si tratti di riconoscere, ma piuttosto si proietta in avanti, produce il nuovo. Crea così qualcosa che si tratta di riconoscere piuttosto che fondarsi su qualcosa di riconosciuto. Si tratta dunque di una forma di autorità che non si basa sulla territorializzazione del luogo e sul divieto di accesso, ma sul dar luogo, sul far posto, sul far accedere. Da un certo punto di vista, se spostiamo la nozione di autorità dalla sua centratura sulle insegne falliche, possiamo dire che non resta niente, che gli arcana imperî sono messi a nudo. Questa messa a nudo fa però apparire quel che Lacan mette dal lato femminile della formula della sessuazione, S di A barrato, la sigla cioè di un vuoto, un vuoto disvelato, senza insegne. Dovremmo domandarci se dopo questa radicale spoliazione delle insegne falliche che decostruisce il concetto maschile tradizionale di autorità, valga la pena di ricostruirne uno simmetrico femminile, o se non si tratti di pensare a una forma di legittimazione del potere di natura completamente diversa. È proprio questa messa a nudo del vuoto – che traversa e implica la differenza tra la parata maschile, come esibizione di forza, e la mascherata femminile, come gioco di seduzione, tra il passo di marcia militare e il passo di danza di cui parla lo Zaratustra di Nietzsche – a vanificare le forme mimetico-falliche dell’autorità. “Crederei solo a un dio che sapesse danzare” scrive Nietzsche. “Vi dico che bisogna avere ancora in se stessi il caos per poter generare una stella danzante”. Questo significa che l’uomo statico, abbandonato all’immensità di un universo sempre mutevole, è quello la cui sola risorsa è imprimere il proprio ordine, la propria stasi all’universo, gravandolo, rendendolo pesante per poterci vivere. Chi invece si abbandona al ritmo stesso delle cose le governa assecondandole, mentre si libera dai pesi elevandosi ai misteri delle stelle. Abbiamo qui, in poche immagini, tutta la differenza che intercorre tra il discorso del padrone e il discorso psicoanalitico, tra un’autorità che ha bisogno del pesante drappeggio della rappresentazione e il suo alato dissolversi nel gioco leggero delle parvenze.

2 Comments

MONICA

10/4/2014 01:16:12 pm

Marco, mi fa un piacere enorme, incontrarmi con un tuo scritto!!. Sempre ricchi di spunti da pensare. Un caro saluto. Monica Samaniego

Reply

Marco Focchi

10/4/2014 01:28:58 pm

Cara Monica, è un piacere risentirti e avere un tuo segnale. Spero che tutto ti vada per il meglio e di incontrarti a Parigi nei prossimi giorni.

Reply

Leave a Reply. |

Marco Focchi riceve in

viale Gran Sasso 28 20131 Milano. Tel. 022665651. Possibilità di colloqui in inglese, francese, spagnolo Archivi

Giugno 2024

Categorie |

Feed RSS

Feed RSS