Marco Focchi Conferenza tenuta a Vicenza il 15 settembre 2017 presso la Fondazione Zoè Il tema di questa sera è “L’inconscio e il corpo”. Vorrei chiarire subito che questo titolo va inteso non nel senso aggiuntivo: abbiamo l’inconscio e poi abbiamo anche il corpo, interpretiamo l’inconscio poi teniamo conto anche del corpo, come fossero due entità autonome e indipendenti che si possono sommare e che potrebbero anche essere trattate separatamente. Inconscio e corpo, nella lettura che vorrei darvi, sono in una sorta di continuità, si implicano reciprocamente. L’ultimo congresso dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi, che si è svolto a Rio de Janeiro, aveva come titolo: “Il corpo parlante”, e questo esprime l’idea che avere un corpo parlante, a differenza dell’animale che ha un corpo senza parola, significa già di per sé avere un inconscio. Che cos’è allora l’inconscio? Lo possiamo capire riferendoci a un’esperienza quotidiana, che senz’altro tutti abbiamo conosciuto in un momento o nell’altro: la sensazione che le cose non vanno come vorremmo. Ho in prospettiva un scatto di grado nella mia carriera, ma commetto un errore che ne blocca la possibilità. Ho in progetto di sposarmi con la ragazza del mio cuore, ma nasce un colossale litigio per cui tutto va rotoli. Ho programmato un viaggio nel mar dei Caraibi, ma il giorno stesso della partenza ho quaranta di febbre e non posso muovermi dal letto. L’inconscio, da questo punto di vista, è ciò che si mette di traverso, è ciò che ci fa inciampare. Ma perché l’inconscio? In fondo potremmo dire, errori capita di farne e può non dipendere da noi, litigi possono sempre nascere tra due partner, soprattutto tra caratteri un po’ effervescenti. Se mi ammalo poi, se mi viene la febbre, perché dovremmo attribuirlo a un’interferenza dell’inconscio? Se ci immaginiamo di coincidere con quel che consapevolmente vogliamo, ci sembra che tutte queste interferenze siano esterne al nostro io, che siano forze ostacolanti, che siano contrarietà, incidenti, ostacoli indipendenti da noi.

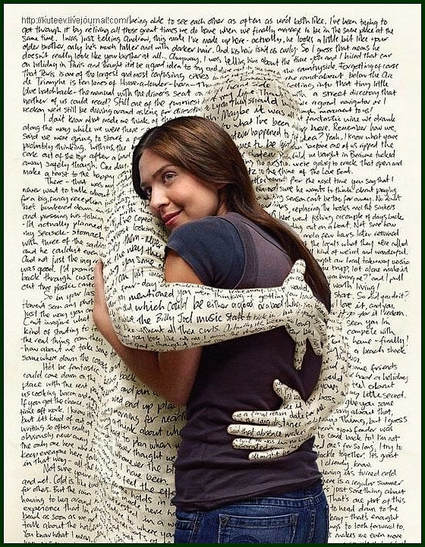

C’è in fondo tutta una dimensione della vita che non dipende dalle nostre decisioni, che esula dalle nostre possibilità di governo. Quando ci mettiamo in un’impresa sappiamo che per riuscire occorre abilità, ma anche il favore della sorte, occorre trovarsi nella congiuntura giusta. Lo spiegava già Machiavelli parlando di quel che riteneva necessario al suo successo del Principe: per vincere occorre virtù, ma è necessaria anche fortuna. Considerava poi che la fortuna è donna, e quindi arride più agli spavaldi che ai timidi, ed è amica dei giovani, perché sono più impetuosi e hanno meno riguardi. Quando le cose tuttavia vanno male, ci sembra di poterci assolvere, di poter attribuire i nostri rovesci all’avversa fortuna, al margine di quel che non dipende da noi. La sfera di quel che non dipende da noi la chiamiamo destino. Questa è una parola moderna, nella quale sentiamo la potenza oggettiva del mondo contro la quale non possiamo ergerci, che diventa una necessità razionale, e che sfuma poi, nel mondo post-illuministico, nei meccanismi del determinismo. Non sentiamo infatti che il destino, anche se a volte lo chiamiamo cinico e baro, abbia un’intenzione nei nostri confronti, ci è ciecamente avverso, senza un particolare disegno. Quel che noi chiamiamo destino gli antichi lo chiamavano fato. Nella concezione antica il fato è la decisione irrevocabile di un dio che si pronuncia a favore o contro qualcosa che ci riguarda. Fato è il fatum, una parola detta che determina la nostra riuscita o il nostro fallimento. A differenza del destino in senso moderno, il fato, la parola pronunciata su di noi, ha in sé un’intenzione, proviene da una volontà di nuocerci o di giovarci. Dove è detta questa parola che ci riguarda, e da chi? La risposta antica era: è detta da un dio. Naturalmente gli dei non parlano direttamente agli uomini, ma comunicano con enigmi oscuri, attraverso gli oracoli, o con dei presagi, con segni che erano da decifrare. La differenza essenziale quindi tra destino in senso moderno e fato sta nell’intenzione: il destino non la contiene, il fato sì. La modernità ha accantonato il carattere intenzionale di quel che, non dipendendo da noi, tuttavia ci tocca. Freud modifica i confini di questa suddivisione tra la concezione antica e quella moderna recuperando l’intenzione, ma spostandone la provenienza. L’intenzione non è più attribuita agli dei, perché è considerata avere origine nell’inconscio. Nella “Psicopatologia della vita quotidiana” dà un esempio che illumina la distanza tra la concezione antica e quella generatasi con l’orizzonte da lui aperto. Un antico romano che inciampasse su un gradino considererebbe l’incidente come un segno, un presagio che lo farebbe recedere dall’impresa in cui si sta mettendo. Oggi, dice Freud, consideriamo ancora quest’incidente un segno da decifrare, ma non come il segno di una volontà divina, piuttosto come un lapsus il cui significato è inconscio. La visione post-freudiana sposta il punto di provenienza della parola che non siamo noi a voler dire, e che tuttavia decide per noi. La sposta dall’estrema lontananza del fatum pronunciato da un dio, all’estrema intimità di una parola che ci determina senza che siamo noi a pensarla o a volerla dire. L’inconscio è questo: pensieri o parole che non sono formulati dove ci riconosciamo come io. L’idea che l’inconscio fosse un testo era già presente in Freud, il quale paragonava la lingua del sogno ai geroglifici decifrati da Champollion, ed è stata radicalizzata da Lacan, che ha definito l’inconscio strutturato come un linguaggio, e lo ha studiato con le leggi della linguistica strutturale. Quel che era una volta il destino insondabile diventa oggi qualcosa su cui si può lavorare, e che si può decifrare non attraverso i presagi ma, in un modo positivo, attraverso le leggi della metafora e della metonimia. Questo non vuol dire che, dopo Freud, l’uomo diventi padrone del proprio destino. La scoperta dell’inconscio si presenta anzi come un’ulteriore espropriazione. Dopo Copernico e Darwin, che tolgono all’uomo la centralità dell’universo e del regno vivente, Freud lo decentra dall’io, dove l’uomo si riconosce come se stesso, presentando altre forze con cui l’io si trova a dover trattare. La visione iniziale di Freud è che si tratta di interpretare i messaggi cifrati dell’inconscio per restituire il rimosso alla disponibilità dell’io, e riportarlo sotto il controllo della coscienza. Ma ben presto si rende conto che non basta, che non si tratta solo di questo. Tutti noi analisti conosciamo l’effetto che Freud chiamava reazione terapeutica negativa: quanto più il paziente si avvicina al nucleo di ciò che desidera, tanto più se ne ritrae, manifesta angoscia, teme le conseguenze del proprio soddisfacimento. Nella psicoanalisi contemporanea non consideriamo infatti che l’interpretazione degli elementi inconsci esaurisca il nostro compito, che tutto si svolga soltanto sul piano del linguaggio. Quella che una delle prime pazienti della storia della psicoanalisi aveva chiamato talking cure, cura della parola, sappiamo oggi che non si esaurisce nella parola. Anche Lacan, che parlava di inconscio strutturato come un linguaggio, sapeva benissimo che l’esperienza psicoanalitica non riduce a uno scambio di parole. C’è infatti in gioco una dimensione pulsionale intorno a cui le parole girano dove si forma un punto opaco che sfugge alla chiarificazione semantica. L’uomo non è fatto solo di parole, e viene in analisi con il proprio corpo. L’implicazione del corpo è stata presa in considerazione in alcune forme di psicoterapia che privilegiano l’esperienza emozionale del corpo. L’idea che il corpo si esprima con il linguaggio delle emozioni ha radici storiche, e anche nobili. Il primo a studiare il problema è stato infatti Darwin nel suo libro pubblicato nel 1873 “L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali”. A partire da qui si è poi creata una tradizione di studi sul linguaggio del corpo, che viene considerata rivelatore e spesso in contraddizione con quel che invece esprimiamo con le parole. Per esempio possiamo salutare qualcuno dicendogli: “Benvenuto!”, ma al tempo stesso teniamo le braccia conserte in segno di chiusura e di difesa. Si tratta di temi senz’altro interessanti, ma sono ancora un modo di ricondurre il corpo a un linguaggio e di consegnarlo a un’operazione di decifrazione. C’è nella psicoanalisi una risorsa che va al di là della decifrazione e dell’interpretazione ed è la traslazione, quel che costituisce il legame o, potremmo dire, la dimensione erotica dell’esperienza. Lacan, rubando una frase dal “Simposio” di Platone, aveva definito la psicoanalisi come una scienza dell’erotica del corpo, vale a dire la considerazione per cui il corpo entra in gioco come fattore di attrazione o di repulsione. Nel linguaggio contemporaneo, quando c’è attrazione tra due persone, si dice che “la chimica funziona”, e anche questa espressione ha le sue origini nobili in Goethe, nelle “Affinità elettive”, dove le affinità di cui si parla sono per l’appunto le affinità chimiche, alle quai quelle dell’amore vengono paragonate. Freud considerava la traslazione come una ripetizione, la ripresentazione, nel laboratorio analitico, di relazioni con figure affettive fondamentali e originarie, essenzialmente edipiche. Ci si è resi conto però – e Lacan insiste su questo aspetto –che la ripetizione non esaurisce l’essenza della traslazione, che c’è un aspetto reale e non solo simbolico, un aspetto legato alla presenza dei corpi, e questo è anche quel che rende più difficile l’analisi on-line via Skype. L’Ordine degli psicologi ha consentito e approvato questa modalità, anche perché, con la mobilità della vita contemporanea, è in un certo senso inevitabile. Le persone lavorano oggi a Milano, la settimana prossima a Londra o a Barcellona, e avere sedute ponte via Skype è senz’altro meglio che avere continue interruzioni. La presenza fisica permette tuttavia un’interazione di altro genere. Per capire la differenza possiamo pensare all’esperienza di stupore dello spazio che ci trasmettono tutti i viaggiatori europei che visitano la costa occidentale degli Stati Uniti, le regioni dei canyon, la Monument valley, la Navajo Nation. Tutti abbiamo visto i film di John Ford, tutti abbiamo visto servizi fotografici bellissimi che ci raccontano queste regioni meravigliose, ma una volta dentro la realtà di questi spazi sterminati rimaniamo senza fiato alla percezione della loro ampiezza, e ne riceviamo una sensazione che nessuna descrizione o nessuna riproduzione riesce a dare. La parola, l’immagine, il concetto non sostituiscono la realtà fisica. È però un altro ancora l’aspetto che vorrei sottolineare relativamente al corpo e alla presenza del corpo nella relazione analitica e al modo in cui viene messo in gioco nella relazione terapeutica. Quest’aspetto riguarda la temperatura. Il corpo ha un calore, e se trascuriamo questo, rischiamo di scivolare in un’intellettualizzazione dell’analisi che la riduce a mera macchina interpretativa. Il semplice fatto di considerare il calore del corpo entra però in contrasto con un tema famoso nel repertorio della concettualità psicoanalitica: quello della neutralità. Non giudicare, non entrare nel gioco del paziente, non sbilanciarsi nelle relazioni di traslazione. Sono tutti precetti classici, che però esasperati hanno dato luogo a eccessi caricaturali, come per esempio il consiglio, che si trova in alcuni manuali, che lo psicoanalista possieda diversi abiti tutti uguali, in modo da apparire sempre identico e come punto fisso per il paziente. O addirittura il suggerimento tecnico di non dare la mano al paziente per non compromettere il risultato di una seduta. Qui la neutralità è spinta verso la neutralizzazione della presenza dell’analista, del suo corpo, e c’è in questo eccesso di cautela il timore che la percezione della presenza, far sentire il corpo dell’analista, possa essere in grado di turbare l’oggettività scientifica del trattamento. In effetti la neutralizzazione dal corpo, quello dello psicoanalista ma anche quello del paziente – salvo rilevarne i segni psicosomatici – è funzionale a una concezione della psicoanalisi pensata come procedura scientifica, quasi burocratica, nei confronti della quale applicare lo stesso distacco che la medicina moderna – dopo essersi ingranata nel discorso scientifico con Claude Bernard – applica per il medico nei confronti del paziente. La storia critica della medicina d’altra parte ha mostrato che la nascita della clinica – penso ovviamente a Foucault – la scienza e la conoscenza del corpo e della vita, sono da collocare con gli inizi dell’anatomia patologica, cioè quando si comincia a portare attenzione al momento della morte. La costruzione di un sapere positivo sul corpo procede proprio dalla possibilità di sezionare il cadavere, dalla fase in cui la morte è entrata nell’esperienza medica come oggetto di studio. “Aprite qualche cadavere – diceva Bichat – vedrete subito scomparire l’oscurità che la sola osservazione non aveva potuto dissipare”. Il cadavere, a differenza del corpo di cui vogliamo parlare in psicoanalisi, è un corpo senza temperatura, ed è con esso che si dissipa l’oscurità per aprire gli orizzonti del sapere positivo. Non ho potuto evitare di accostare questa frase famosa di Bichat, a un’altra che si trova in un contesto completamente diverso, ma che entra con essa in una risonanza significativa. È una frase dello scrittore austriaco Thomas Bernhard, pronunciata nell’occasione del ritiro di un premio letterario conferitogli nella città di Brema. La frase è: “Con la chiarezza il freddo aumenta”. Trovo che sia una formula estremamente significativa, che mette in equazione la chiarezza e il freddo, equazione che, sullo sfondo della frase di Bichat, mi sembra diventare particolarmente espressiva. Bernhard parlando agli abitanti di Brema, la città della favola dei musicanti, dice loro che non parlerà di questa favola, e che non parlerà di nessuna favola. Il nostro mondo ha infatti perso il rapporto con la favola, con il mito, perché la vita è ormai scienza e solo scienza. Questo ci permette di conoscere e studiare le leggi della natura nella loro realtà e nella loro verità, senza dipendere da congetture, senza proiettarvi i nostri fantasmi. Nella chiarezza però che abbiamo fatto con il nostro mondo di scienza, sentiamo freddo, e questa chiarezza e questo freddo d’ora in poi regneranno sovrani. Nel suo stile un po’ cupo, Bernhard descrive lucidamente il mondo in cui siamo entrati, un mondo in cui il solo criterio di sapere convalidato e istituzionalizzato è quello basato sulle prove: evidence based. Se procediamo esclusivamente per questa via, trascuriamo un aspetto importante: che la scienza moderna nasce con Galileo finalizzata allo studio dei corpi inerti, che il suo principio fondativo è il principio d’inerzia. Ora, il corpo presente nel trattamento psicoanalitico è tutt’altro che un corpo inerte. È un corpo desiderante, e la temperatura a cui mi riferivo prima è la temperatura del desiderio. Il corpo della psicoanalisi è un corpo pulsionale, è un corpo erotizzato, che non può essere sottoposto alla chiarezza di Bichat. È il motivo per cui c’è, nell’esperienza psicoanalitica, un aspetto opaco, non riducibile alla chiarezza dello sguardo, non riducibile all’interpretazione e al senso, non trattabile con i meccanismi linguistici della metafora e della metonimia. Questo fondo irriducibilmente opaco della vita per Lacan aveva un nome, è il godimento, è qualcosa che non sta nella regola del principio di piacere definita da Freud, e che si prolunga piuttosto in quell’al di là del principio di piacere in cui il godimento e la morte s’incontrano. E questo ha un’eclatante evidenza clinica, per esempio nelle tossicodipendenze, dove il godimento chimico è inestricabile dall’autodistruzione. Diversamente dall’istinto animale che, come insegnano gli etologi, ha un segnale d’innesco e un segnale di cessazione, la pulsione nell’essere parlante non ha un limite, non c’è una sazietà. Lo illustra bene un film di qualche decennio fa di Marco Ferreri, “La grande abbuffata”, interpretato da Ugo Tognazzi, Philippe Noiret, Marcello Mastroianni, Michel Piccoli, dove un gruppo di amici decide di suicidarsi mangiando fino alla morte. Il film è grottesco, ma illustra bene la spinta della pulsione a varcare ogni limite, nel movimento in cui il godimento unisce in sé sia la pulsione di vita sia quella di morte. C’è un altro aspetto che è importante considerare e che fa da limite alla ricerca di chiarezza e, direi anche, alla necessità di chiarezza in psicoanalisi. Se grazie alla scienza capiamo la natura proprio perché non vi proiettiamo più i nostri fantasmi, nello stesso modo in cui, per altro verso non leggiamo più i nostri atti mancanti come presagi ma come messaggi dell’inconscio, per altro verso però nell’esperienza psicoanalitica non è possibile, né auspicabile, eliminare i fantasmi. Quando infatti guardiamo non la natura ma la psiche, vediamo che sono i fantasmi a intrattenere il desiderio. Senza fantasma non c’è desiderio, senza una certa messa in scena – che viene esposta grandiosamente nei testi di Sade e di Masoch, ma che passa molto più semplicemente anche per la scelta di alcuni capi di abbigliamento, la scarpa con il tacco, la calza a rete, la guêpière – non c’è erotismo. Il fantasma è una dimensione fondamentale della nostra costituzione psichica e non c’è nessuna luce da gettare al di là di esso. È il motivo per cui nell’esperienza psicoanalitica non interpretiamo il fantasma, ma piuttosto interpretiamo attraverso il fantasma, perché il fantasma è come il riflesso immaginario di una costellazione di segni che sono, in ultima istanza, segni di una scrittura. Dove è scritta questa scrittura? Sul palinsesto del corpo. È nell’inscindibilità di questa scrittura e del corpo, come i segni d’inchiostro sono inseparabili dal foglio su cui sono tracciati, che voglio darvi un’immagine che illustri il punto chiave da cui questa sera eravamo partiti, cioè la continuità inestricabile tra corpo e inconscio.

0 Comments

Leave a Reply. |

Marco Focchi riceve in

viale Gran Sasso 28 20131 Milano. Tel. 022665651. Possibilità di colloqui in inglese, francese, spagnolo Archivi

Giugno 2024

Categorie |

Feed RSS

Feed RSS